Samstag, 11.06.2017

AMORPHIS (Rock Stage)

Wollte schon vor Jahren auf dem Rock Hard-Festival die abendliche Stimmung nicht ganz zum einsetzende düsteren Intro passen, so war die Mittagssonne ein noch größerer Stilbruch. Es sprach natürlich für die Qualität des Billings, wenn solch ein Kaliber wie die Finnen so früh ran muss. Und am vierten Tag war das Publikum zu der Zeit noch sichtlich müde und erschöpft, so dass man erstmal Probleme hatte dieses auf Betriebstemperatur zu bringen.

Da machte vor allem Sänger Tomi Joutsen richtig Alarm, der immer wieder vorne am Bühnenrand auftauchte und das Publikum mit ausholenden Armbewegungen aufforderte. Mittlerweile sind seine endlos langen Dreadlocks glatten Haaren gewichen, die Angst, dass er damit jemanden erschlägt war wohl doch zu groß. Seine Vorliebe für abstrakte Mikrofonmodelle ist selbstverständlich geblieben, cool zu sehen, wenn er das Teil mit beiden Händen anpackte, während er seine Grunts hinein brüllte.

Ein wenig mehr Härte hatte die Truppe ja wieder in ihre beiden letzten Scheiben gepackt, während bei dem kurzen Set manche Alben der Joutsen-Ära gar nicht bedacht wurden. Und das ganz neue Material wollte nicht so recht zünden, was aber eher dem Umständen und der noch nicht vollständigen Verbreitung geschuldet war. So konnten die müden Geister erst mit einem an Dritter platzierten Hit geweckt werden, von da an, kam deutlich mehr Stimmung auf das Feld vor der Bühne. Natürlich waren es wieder die Klassiker von „Tales From The Thousand Lakes“ sowie „Elegy“, welche die meiste Begeisterung entfachen konnten.

Auf der linken Seite rockte neben dem immer etwas grimmig dreinblickenden Tomi Koivusaari mit Olli-Pekka Laine der Rückkehrer, welcher den langjährigen Bassisten Niclas Etelävuori ersetzte. Einen großen Unterschied machte das nicht, zumal sie vom Stageacting durchaus ähnlich sind. Koivusaaris Partner Esa Holopainen war auf der anderen Bühnenseite in seine Leads vertiefte und füllte diese mit seiner sanftmütigen Ausstrahlung. Die beiden ergänzten sich mit ihrem Spiel perfekt, das seit Jahren die atmosphärischen Klanglandschaften von AMORPHIS trägt.

Daran hat auch Santeri Kallio großen Anteil, der in den letzten Jahren viel vom Songwriting an sich gerissen hat und viele Einflüsse mit sich bringt. Auch auf der Bühne war er im Klangbild sehr präsent und setzte dabei vor allem auf Nord-Equipment. Wenn man über das gesamte Festival schaute, erkannte man, wie sehr sich die Synthesizer aus der Clavia-Schmiede immer weiter durchsetzen, auch hier scheint Schweden eine Führungsrolle einzunehmen. Doch es geht doch nichts über analoge Gerätschaften wie den MiniMoog, auf dem der Mann einige wunderbare Soli zelebrieren sollte.

So umgarnten die Finnen ihr Publikum, um es im nächsten Moment wieder mitzureißen, oder im nächsten Moment in 1001 Nacht zu entführen. Immer wieder groß, was die Herrschaften da zauberten und mit welcher Leidenschaft es vor allem Joutsen vortrug. Und wer am Ende solche Hammertracks vorweisen kann, der bekommt jedes Publikum wach, so sehr die Sonnenstrahlen nicht passen wollten. Aber das passte ja auch thematisch nicht, denn allzu gerne sang die Truppe vom Schlaf, der nun endgültig aus den Ohren gepustet war. Zum Träumen schön war es indes schon, vor allem die Moog-Soli. (Pfälzer)

Setlist AMORPHIS:

Under The Red Cloud

Sacrifice

Silver Bride

Hopeless Days

Bad Blood

Into Hiding

Death Of A King

My Kantele

Black Winter Day

House Of Sleep

(Fotos: Manu)

ELECTRIC BOYS (Sweden Stage)

Samstagmorgen 11 Uhr und die Sonne lachte über dem Festivalgelände. Beste Voraussetzungen also für eine gehörige Portion Funk-Hardrock. Die ELECTRIC BOYS spielten seit ihrer Reunion 2010 nun schon zum vierten Mal auf dem Sweden Rock, doch dieses Mal hatten sie etwas ganz Besonderes im Gepäck. Anlässlich des 25. Geburtstages ihres Zweitlings „Groovus Maximus“ hatte sich die Truppe zum Ziel gesetzt, das Album in seiner Gänze vorzutragen. Dies ging automatisch zu Lasten anderer Songs, so dass weder Lieder neueren Datums, noch solche ältere Göttergaben, wie beispielsweise „Psychedlic Eyes“ zum Zuge kamen.

Damit musste man wohl leben, bei einer Stunde Spielzeit kann nicht alles dargeboten werden und im Gegenzug bekam der geneigte Zuschauer Songs zu hören, die die Schweden seit Jahren nicht mehr im Programm hatten. Es grenzte schon fast an ein Wunder, wie es die Band schaffte, in den ihren zur Verfügung stehenden sechzig Minuten die gesamte Scheibe zu spielen. Möglich wurde dies durch die relativ kurzen Ansagen, was jedoch keineswegs störte. Ein großes Plus bei dieser einmaligen Aktion stellte der Umstand dar, dass die Gruppe darauf verzichtete, die Tracks nicht chronologisch zu deklamieren.

Bis auf die ersten beiden Nummern blieb die Reihenfolge der Lieder nicht die des Albums, wodurch eine gewisse Überraschung gewahrt blieb. Dass die ELECTRIC BOYS frenetisch gefeiert wurden mag selbstverständlich dem Faktum geschuldet sein, dass sie ihrerseits selbst Schweden sind, aber ebenso wegen ihres energiegeladenen Auftritts. Am Ende folgt dann DER Song schlechthin, auf den die Band einfach nicht verzichten darf, auch wenn er vom Debut stammt: „All Lips‘ n‘ Hips“ bildet den dynamischen Schlusspunkt eines tollen Gigs. Danach blieben dann immer noch fünfzehn Minuten um zur Festival Stage zu gelangen und THUNDER zu schauen. Ob diese ebenfalls ein solch gutes Gastspiel auf die Bretter legten? Petry, übernehmen Sie. (David)

THUNDER (Festival Stage)

Der Petry übernimmt ja schon, wenn er sich auch parallel zu den ELECTRIC BOYS das Kontrastprogramm mit finnischer Melancholie gönnte. Nun war er wieder zurück auf der Sonnenseite im britischen Hard Rockland. Hatte unser Mann ja das Gastspiel auf der letzten Tour verletzungsbedingt verpasst, so konnte er sich nun auf die Show mit dem neuen Album „Rip It Up“ freuen. Dabei stammte das erste Lied von dessen Vorgänger, der wieder einmal deutlich machte, wie ernst es die Herren wohl dieses Mal mit der Band meinen.

Die Zeiten, in denen man nur ein Schaulaufen mit Titeln von den ersten beiden Alben bot, sind endgültig vorbei, auf Beiträge von „Laughing On Judgement Day“ wurde komplett verzichtet. Die Hälfte der Songs stammte on den letzten beiden Scheiben, die wieder Power und Melodie perfekt vereinen. Dafür war es schön, wieder etwas vom damals etwas untergegangenen „Behind Closed Doors“ zu hören. Nur der größte Hit „Love Walked In“ wurde schmerzlich vermisst, was eine sehr tief im Blues watende Darbietung einer anderen Ballade vom Erstling wieder wettmachte.

Bei jener erwies sich der zweite Gitarrist auch als ausgezeichneter Mann an den Tasten, der das elektrische Piano gekonnt zu bedienen wusste. Wenn Ben Matthews nicht gerade mit seinem Partner Luke Morley im Duett agierte, lieferte er obendrein auch noch schöne Orgelklänge. Von den gesundheitlichen Problemen der letzten Zeit war nichts zu sehen, wenn auch das musikalische Oberhaupt an der Leadgitarre, der eindeutig aktivere Part war. Mit gekonnten Posen riss er immer wieder die Show an sich, agierte dabei aber traumwandlerisch sicher und mit viel Gefühl.

Davon hatte Frontmann Danny Bowes ebenfalls bis zum Überlaufen zu bieten, seine Stimme ist nach wie vor zum Niederknien. Jeder einzelne Ton wurde mit so viel Inbrunst intoniert und mit Gestik und Mimik mitgelebt, das es eine Augen – und Ohrenweide war. Zwar nagt auch an ihm der Zahn der Zeit, der Schopf ist seit Jahren weiß, nun kommen auch die kahlen Stellen dazu. Doch Eitelkeit war nie sein Ding, er lebt seine Songs und versteht es sein Publikum mit zu ziehen. Einem Bowes verweigerte man nicht die Stimme zum Interagieren, ohne dass der Herr einen nochmal aufgefordert hätte, bis jeder so mitmachte, wie er es gerne gehabt hätte.

Ein Entertainer vom alten Schlag, der auch seine neuen Kompositionen an den Mann brachte. Natürlich waren es die Klassiker, die am meisten Applaus ernteten, doch mit viel Hingabe lernte der gute Danny die Fans schnell. Denn das Material rockte, wie auch die Band, die sich auf den großen Bühnen voll auszuleben wusste, obwohl sie ja normalerweise in den Clubs unterwegs ist. Der gute alte bluesige Hard Rock ist eben nicht tot zu kriegen, simpler Rock´n´Roll macht ja auch Spaß, was die Zuschauer am Ende munter swingend unter Beweis stellten. (Pfälzer)

Setlist THUNDER:

Wonder Days

Enemy Inside

River Of Pain

Ressurection Day

Higher Ground

In Another Life

Backstreet Symphony

Don´t Wait For Me

Serpentine

I Love You More Than Rock´n´Roll

SATOR (Sweden Stage)

Auch am letzten Tag ließ ich es mir, trotz der zunehmenden Erschöpfungserscheinungen, nicht nehmen auf musikalische Entdeckungsreise bei den schwedischen Bands zu gehen. Heute stand mit SATOR eine Band auf dem Programm, die auch schon 30 Lenze im Geschäft ist. Eigentlich bereits 36, wenn man die Zeit als SATOR CODEX mit einberechnet. Mir war sie nicht bekannt, Sänger und Gitarrist Mats „Chips“ Kiesbye gehört jedoch im Land der Elche zu den ganz Großen. Als Produzent hat er u.a. mit Bands wie den HELLACOPTERS, SAHARA HOTNIGHTS oder MILLENCOLIN zusammen gearbeitet.

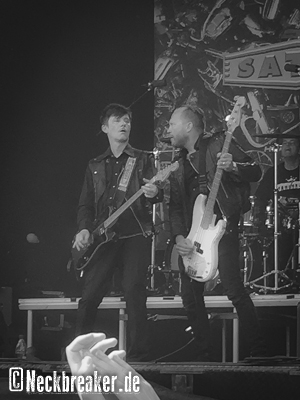

Auf der Bühne gab Kiesbye ordentlich Gas, während sein Kollege, Leadsänger und Gitarrist Kent Norberg, sicherlich nicht zu den extrovertiertesten Zeitgenossen gehört. Der überlässt das Entertainment lieber seinen Kollegen, allen voran Bassist Heikki Kiviaho. Und was für ein Teufelskerl der ist. Er hatte sichtlich Spaß daran mit dem Publikum zu interagieren – was dieses absolut zu schätzen wusste und ihn regelrecht zelebrierte. Dabei sorgte er auch für den ein oder anderen Lacher, zum Beispiel als er – auch nicht mehr der Jüngste – während eines Songs zunächst erwartungsvoll den Tower Truss anschaute und andeutete dort hochklettern zu wollen, dann aber mit seiner Mimik zu verstehen gab, dass das vielleicht doch keine gute Idee sei. Das Publikum reagierte entsprechend und gab ihm zu verstehen, dass es keinen Rückzieher duldet – und Herr Kiviaho folgte. Auch ließ er es sich nicht nehmen in der Menge zu spielen, und warf seinen Bass nach Abschluss des Sets in den Pulk der eifrigsten und lautstärksten Supporter.

Musikalisch merkt man der Band ihre Erfahrenheit an. Acht Alben hat man bisher veröffentlicht, und jeder Song wusste zu gefallen. Die Musik bewegt sich irgendwo zwischen SOCIAL DISTORTION und den HELLACOPTERS, garniert mit einer spritzigen Punk-Note. Dass die Band, trotz Tour mit den TOTEN HOSEN in den 90er Jahren, in Deutschland so unbekannt hat, ist eine echte Schande. Ein echter Geheimtipp also. (Manu)

Setlist SATOR:

Slug It Out

Turnpike

No Time, Tomorrow

Heyday

Someone Got Shot

Bound To Be Good

I Wanna Go Home

Skyscraper

Haywire

We're Right You're Wrong

I'd Rather Drink Than Talk (MATTIAS LARSSON)

Down

Your Up Gets Me Down

No Reason

Turn Off The News

This Is My Life (GASOLIN')

(Fotos: Manu)

CANDLEMASS (Rock Stage)

Nach dem sonnigen Hard Rock musste die zweitgrößte Bühne erneut für düstere Klänge herhalten. Die unkaputtbaren CANDLEMASS hatten sich zum Heimspiel bereit gemacht. Dabei habe ich die Doom-Urgesteine ja schon mehrfach auf dem Sweden Rock bestaunen dürfen, wenn auch immer mit anderem Sänger. Auch das Set war jeweils sehr unterschiedlich und zeigte, wie sehr die Band aus den Vollen schöpfen kann. An dem Tag hatte man sich etwas Besonderes ausgedacht und führte zum dreißigjährigen Jubiläum die komplette „Nightfall“-Scheibe auf.

Leider war es Bandgründer Leif Edling auch dieses Mal nicht möglich, den Gig zu bestreiten, er plagt sich immer noch mit den Folgen eines Burnout-Syndroms. Ob das Komponieren und Aufnehmen mit gleich mehreren Bands die Situation besser macht, sei mal dahin gestellt. Zum Glück hat man mit Per Wiberg einen Ersatz verpflichtet, der sogar agiler auf der Bretten wirkte als der Mastermind der Truppe. Vielleicht ist ihm das Stehen hinter den Tasten bei den SPIRITUAL BEGGARS und OPETH ein wenig langweilig, so dass er sich hier nur allzu gerne austobte.

Auf jeden Fall war er von dem drei Saitenartisten der Auffälligste, während vor allem Lars Johansson doch sehr stoisch rüberkam. Doch so kennt man den Mann, er passte sich wie gewohnt seinen meisterhaft dargebotenen, todtraurigen Leads an, die eine unglaubliche Tiefenwirkung erzielten. Erhaben, ja majestätisch hoben diese ab und zogen die Zuschauer in ihren Bann, welche die lavaartigen Melodien mit Hingabe mitbangten. Wenn er dann mit seinem deutlich mehr rockenden Partner Mats Björkmann die Riffs entfesselte, fegte plötzlich die Dynamik alles um.

Natürlich gibt es kein Album, auf welchem diese Kontraste so toll in Szene gesetzt wurden wie auf dem 87er Meisterwerk. Und nach all den Jahren vermochten es die beiden mit all ihrer Erfahrung perfekt darzubieten, wobei sie schon in den ausgehenden Achtzigern als eines der besten Gitarrenduos der Welt gefeiert wurden. Wenn Björkmann den Weg auf die andere Seite machte und die beiden einträchtig nebeneinander spielten, ergab sich ein toller Effekt, wenn sich die Hälse ihrer Instrumente fast berührten, da Mats rechtshändig und Lars linkshändig zockte.

Mittelpunkt der Show war aber unbestritten Mats Levén, der einfach von seinem Auftreten her, viel mehr zur Bedrohlichkeit passte, die einst der Messiah so verkörperte. Ein Robert Lowe war bei all seiner stimmlichen Qualitäten zu sehr Musiker, um die Lücke adäquat füllen zu können, CANDLEMASS brauchen einen Vorsteher mit gewaltiger Präsenz. Oder vielleicht einer, der einfach nur ein wenig irre ist, wobei die Kapuzenkutte nicht ganz so irre wirkte wie einst Marcolins Habit, der Friedhof neben der Backline schon.

Doch was Levén da veranstaltete, war schon krass, ständig poste er mit seinem kreuzförmigen Mikroständer und warf sich in schräge Posen. Dabei störte es ihn wenig, dass er bei seinen Ausflügen auf den Steg nach vorne den Flammensäulen ganz nah kam, dass es einen Angst um ihn wurde. Mit einer fast Gleichgültigkeit brachte er die trostlose Atmosphäre der Titel sehr gut von der Mimik zum Ausdruck. Und stimmlich musste er sich nicht hinter seinen Vorgängern verstecken, obwohl er weder die Kraft von Messiah Marcolin besaß, noch die Brillanz von Lowe.

Etwas schade war nur, dass die drei Intros der Scheibe lediglich vom Band eingespielt wurden, hier hätte man ja Wiberg einfach kurzfristig an seinen angestammten Arbeitsplatz verfrachten können. Nach dieser Zeremonie blieb man auch bei Rest des Sets tief in der Vergangenheit, in dem man je einen Song der beiden Nachfolgescheiben zum Besten gab. Natürlich geht kein Konzert ohne Stücke vom völlig desillusionierten, lebensverweigernden Debüt „Epicus Doomicus Metallicus“ über die Bühne. Zwei der Kostproben beendeten einen umjubelten Auftritt, bevor dann jeder, der noch in der Menge sein Haupt in Zeitlupe schüttelte, in Einsamkeit sterben durfte. (Pfälzer)

Setlist CANDLEMASS:

Gothic Stone

The Well Of Souls

Codex Gigas

At The Gallows End

Samarithan

Marche Funebre

Dark Are The Veils Of Death

Mourners Lament

Bewitched

Black Candles

Mirror Mirror

Dark Reflections

Crystal Ball

Solitude

SWEDEN ROCK SYMPHONY ORCHESTRA (Festival Stage)

Zu Beginn wusste keiner so recht, was man davon halten sollte, die recht späte Verpflichtung legte den Verdacht nahe, einfach eine Lücke füllen zu müssen. Auf der anderen Seite ist ja hierzulande „Rock Meets Classic“ mittlerweile eine gut besuchte Marke, weswegen man das schwedische Pendant gerne unter die Lupe nahm. Etwas knapp schien die Zeit bei sechs Gastsängern zu sein, und in der Tat hatte jeder nur zwei Songs zur Verfügung.

Bei dem Ensemble handelte es sich um das Sweden Symphony Orchestra, einem der renommiertesten Orchester des Landes. Dieses brachte 48 Musiker, vor allem Streicher und Blechbläser auf die Bühne, und auch ein paar Chorsänger. Leiter und Dirigent ist Ulf Wadenbrandt, der schon öfter musikalisch über den Tellerrand hinaus schaute. Als Backingband fungierten die abgefahrenen Göteborger Proggies von FREAK KITCHEN sowie der frühere MAGNUM-Keyboarder Mark Stanway an den Tasten.

Mit einer tollen Overtüre, bei der das Orchester seine Klasse unter Beweis stellen konnte, wurde mit John Lawton der erste Sänger vorgestellt. Vor allem Bassist Christer Orteförs schien sehr stolz zu sein mit den Vokalisten die Bühne zu teilen und suchte auf der Bühne immer wieder die Nähe zu ihnen. Der URIAH HEEP-Frontmann der späten Siebziger präsentierte kein Material aus seiner Zeit in der band, wobei „Free Me“ wünschenswert gewesen wäre. Stattdessen lieferte er mit „July Morning“ und „Easy Living“ zwei frühe Klassiker ab. Gerade der Longtrack schien wie gemacht für die Bearbeitung, während bei zweiten Song richtig Stimmung aufkam und die Chöre sich voll entfalten konnten.

Mit der ursprünglichen NIGHTWISH-Sängerin Tarja Turunen stand eine Dame da oben, welche sich in dem Fach bestens auskennt. Nur wie sieht sie mittlerweile aus, für eine Frau allzu verschlankt, was sie wesentlich älter wirken lässt als sie ist. Leider verpatzte das Orchester den Beginn ihres Solosongs, was den Dirigenten in Rage versetzte. Wadenbrandt war schon eine krasse Erscheinung, seine nerdige Brille passte zwar gut zu seiner sehr hageren Statur, doch mit der blonden Wuschelmähne wäre er eher bei einer der vielen Hardrockcombos besser aufgehoben.

Dazu gebärdete er sich hinter seinem Pult wie ein Irrer, zeigte mit seinem ganzen Körper vollen Einsatz. Immer wieder lief er auch nach vorne auf den Steg, um das Publikum anzufeuern oder mit den jeweiligen Sangeskünstlern bis nach ganz vorne, um von da aus weiter zu dirigieren. Ein im besten Sinne Besessener, der auch die Menge mit einbeziehen wollte. Mit „Nemo“ gab es dann ein Stück aus der NIGHTWISH-Phase, bei dessen Übergang von der Bridge ins Solo die klassische Instrumentierung ihre volle Wucht ausspielen konnte.

Vor acht Jahren sorgte Joe Lynn Turner mit anderen RAINBOW-Musikern unter dem Banner OVER THE RAINBOW für einen Höhepunkt, nun stand er wieder auf einer Bühne des Festivals. Mit „I Surrender“ konnte man noch rechnen, das kraftvoll dargeboten und von vielen lauthals mitgesungen wurde. Doch der Knaller war die perfekt mit dem Orchester harmonierende Version von „Rising Force“, welche er einst mit YNGWIE MALMSTEENs gleichnamiger Band aufnahm.

Im Anschluss zeigte Dan McCafferty optisch kein gutes Bild, inzwischen ist sein körperlicher Verfall nicht mehr zu übersehen, so musste er seine zwei Lieder auf dem Stuhl sitzend intonieren. Doch an Charme und Ausstrahlung hat er rein gar nichts eingebüßt, zwei, drei Gesten und er hatte die Menge hinter sich. Nach „This Flight Tonight“ erwies sich „Love Hurts“ als Idealbesetzung im Set, denn die Nummer schrie schon immer nach der großen Inszenierung und sorgte für den emotionalen Höhepunkt.

Wie mir ein schwedischer Zuschauer netterweise übersetzte, bezeichnete sich Peter Tägtgren als den Mann, der hier nicht hingehört. Doch weit gefehlt, bei der Verquickung völlig unterschiedlicher Stile war es völlig egal, wie extrem das Genre war, aus dem das Original stammte. So reihten sich Roswell 47“ von HYPOCRISY wie auch PAINs Hit „Shut Your Mouth“ in die Reihe guter Arrangements ein. Was hier das Orchester und die Band boten, war atemberaubend, da saß jeder Ton, in der Bearbeitung entlockte man den Kompositionen neue Facetten. Den Photographen war es auch gestattet wegen der verschiedenen Vokalisten die ganze Show im Photograben zu verweilen.

Zum Abschluss kam mit Joacim Cans ebenfalls einer der einheimischen Helden auf die Bühne, der die Fans sofort im Griff hatte. Die waren sehr zahlreich erschienen, noch nie sah ich bei zweiten Slot nachmittags so viele Menschen vor der Hauptbühne, und das zu Recht. Zwar hätte ich mir hier „Glory To The Brave“ gewünscht, doch neben „Last Man Standing“ rockte natürlich vor allem „Hearts On Fire“ im Verbund mit dem ungewöhnlichen Instrumentarium ohne Ende.

Als krönendes Finale gab es mit allen Sängern und Sängerinnen eine Version von „Thunderstruck“, die wirklich gelungen war. Da stellt sich die Frage, ob man das nicht in jedem Jahr wiederholen könnte, denn der Zuspruch und die Begeisterung waren enorm. Natürlich wäre da einer der zwölf Slots auf der Festival Stage schon verplant, aber das war viel zu großartig, um nur einmal stattzufinden. Und die klassischen Musiker schienen auch Gefallen gehabt zu haben. (Pfälzer)

LIONHEART (Rockklassiker Stage)

Man musste einfach Mitleid haben mit den britischen Rockern von LIONHEART, welche mit extrem wenig Publikum vorlieb nehmen mussten. Dass dies weniger damit zu tun hatte, dass niemand sie sehen wollte, sondern vielmehr an der starken Konkurrenz durch das Orchester, konnte man daran sehen, dass es sich dann doch in der letzten Viertelstunde, nachdem dieses zu Ende war, füllte. Die Band, die ihre größten Erfolge in der ersten Hälfte der 80er Jahre feierte und sich 2016 wieder zusammenfand, hatte dies wirklich nicht verdient.

Bei mir selbst ließ jedoch auch die Kondition deutlich nach, und ich musste Teile des Sets mit der Nahrungsaufnahme verbringen – allerdings ließ sich dies im Zelt erledigen, was dennoch zugegenermaßen nicht die netteste Wertschätzung ist.

Ziemlich verloren wirkte die Band teilweise. Und dabei standen hier keine Nobodys auf der Bühne: Dennis Stratton (ex-IRON MAIDEN), Steve Mann (MICHAEL SCHENKER), Clive Edwards (ex-UFO, ex-WILD HORSES, ex-ULI ROTH), Lee Small (ex-SHY, ex-PHENOMENA) und Rocky Newton (ex-MC AULEY SCHENKER GROUP) haben in der Vergangenheit allesamt bewiesen, dass sie Herzblutmusiker sind. Das Quintett lieferte auch eine mehr als solide Leistung ab, richtige Stimmung wollte jedoch leider aus den genannten Gründen nicht aufkommen. Ich hätte den Fünf definitiv einen besseren Slot und ein engagierteres Publikum gewünscht, bei dem sie ihren Kultstatus hätten ausspielen können. (Manu)

Setlist LIONHEART

Give Me The Light

Hot Tonight

Wait For The Night

Die For Love

Prisoner

Angels With Dirty Faces

Dangerous Game

30 Years

Anytime (McAULEY SCHENKER GROUP)

Towers of Silver

Don't Pay The Ferryman (CHRIS DE BURGH)

Heartbeat Radio

(Fotos: Manu)

DARE (Rock Stage)

Nach der orchestralen Wucht war vielen etwas nach entspannen, nach drei Tagen Festival sowieso. Da kamen die Waliser gerade recht, denn ihr sehr folklastiger Hard Rock klingt doch sehr gediegen. Dass sie damit trotzdem große Masen erreichen können, bewiesen sie schon vor zwei Jahren, als sie noch mittags auf der Sweden Stage spielten. In dem Jahr waren sie kurzfristig für KANSAS ins Programm gerutscht, die wegen einer ominösen Sicherheitswarnung abgesagt hatten. Dabei wurden sie etwas hochgestuft und durften zur besten Zeit auf der größeren Rock Stage ran.

Um diese auch zu füllen braucht es schon Musiker mit Ausstrahlung, vor allem einen ordentlichen Frontmann. In diese Rolle ist Darren Wharton trotz weniger Liveauftritte mit den Jahren hinein gewachsen. Dabei kann sich der ehemalige THIN LIZZY-Keyboarder trotz seiner 54 Jahre immer noch auf sein blendendes Äußeres verlassen. Seine dunklen Locken waren zwar angegraut, doch immer noch sehr dicht, das weiße Hemd und die Jeans auf der gebräunten Haut schlicht, und dennoch Rockstarkompatibel.

Mit seinem Strahlelächeln eroberte er die Sympathien im Nu, vor allem beim weiblichen Geschlecht, was auch an seiner offen, kommunikativen Art lag. Doch auch mit seiner Stimme konnte er die Damenherzen zum Schmelzen bringen, sein angenehm raues Organ trägt die Melancholie seiner Kompositionen perfekt. Hätten RUNRIG nicht vor zwanzig Jahren Bruce Guthro aus dem Hut gezaubert, ihn hätte man sich durchaus an der Position vorstellen können.

Wie üblich begann das Set mit den eher ruhigen Songs, die vor allem aus dem „Beneath The Shining Water“-Langeisen stammten. Seit dem letzten Auftritt bei dem Festival hat man mit „Sacred Ground“ ein neues Werk vorgelegt, die längere Spielzeit gab die Möglichkeit, einige Stücke davon vorzustellen, ohne zu viel Vertrautes weg zu lassen. Diese sind ähnlich ruhig und ätherisch gehalten, so dass man sich in den Melodien so richtig treiben lassen konnte.

Vinny Burns pickte seine Saiten zumeist clean, während Keyboarder Marc Roberts die feinen Flächen darunter legte. Die Rhythmusfraktion hielt sich angenehm zurück und eröffnete so Räume, in denen sich die Atmosphäre entfalten konnte. Dies stellte wiederum eine willkommene Abwechslung zum sonstigen Festivalprogramm dar, hier mischte sich einfach Relaxtheit mit tollem Gespür für wunderschöne Songs.

Über die völlig entschlackte Coverversion des THIN LIZZY-Klassikers lässt sich sicherlich streiten, doch DARE haben sich die Nummer zu Eigen gemacht. Diese beschloss wie meist den ruhigeren Part der Show, bevor Burns seinen Sechssaiter richtig rauchen ließ. Mit dem Eröffnungsdoppel von „Blood From Stone“ kann man nie etwas falsch machen, vor allem im Leadbereich weiß der Mitbegründer einige Register zu ziehen. Nun gingen auch die Zuschauer richtig mit und machten sich deutlicher bemerkbar, auch bei mitsingen. Im Block vom Debüt fehlte dieses Mal die Phil Lynott-Hommage „King Of Spades“, wobei an dem Tag irgendwie alle Bands mit den Tränendrückern geizten.

Ein wenig schade finde ich, dass „Calm Before The Storm“ so sträflich vernachlässigt wurde, schließlich stellt das vor ein paar Jahren neu eingespielte Album die Zwischenstufe der beiden Welten der Formation dar. Als ich während des letzten Songs schon wieder zum nächsten Auftritt ging, bot sich zu diesem ein herrliches Bild auf dem Gelände. Selten konnte man die Atmosphäre so greifen wie in dem Moment, überall fröhliche Gesichter, wo man von den wieder ruhigeren Klängen förmlich durchtragen wurde. Ein Moment des kurzen Innehaltens, wie er am Abend des letzten Festivaltages immer kommt, bevor es zum großen Finale ging. (Pfälzer)

Setlist DARE:

Sea Of Roses

Storm Wind

Home

I´ll Hear You Pray

Days Of Summer

On My Own

Every Time We Say Goodbye

When Darkness Ends

Emerald

Wings Of Fire

We Don´t Need A Reason

Abandon

Into The Fire

Raindance

Return To Heart

RIVAL SONS (Festival Stage)

Das begann mit den Jungs aus Long Beach, nach der Show im Frühjahr in der Frankfurter Batschkapp hatte ich den Kaliforniern eine große Zukunft prophezeit, falls sie es auch auf den ganz großen Bühnen schaffen. Im Vorprogramm von DEEP PURPLE durften sie schon mal zeigen, dass sie vor anderen Dimensionen keine Angst haben. Doch so ein riesiges Festival ist schon eine ganz andere Hausnummer, vor allem, weil man durch die Absage von KANSAS auf die Hauptbühne hochgebucht wurde, während DARE ihren Slot einnahmen. Um sich auf dem großen Geläuf zu behaupten, hatte der Fünfer zwei Geheimwaffen im Gepäck.

Die erste war eine Ansammlung von reinrassigen Hits, mit denen er sein Programm voll stopfte, und die schon beim eigenen Headlinergig funktionierte. Im Vergleich dazu wurde nur ein Titel heraus genommen und bei den ruhigen Liedern in der Mitte etwas variiert. Hier gab es ausschließlich Stücke, die sich schon lange bewährt haben, von jeder Scheibe wurde die Quintessenz heraus gepickt. Dabei ging man sogar zurück zur „Rival Sons EP“ und dem Debüt „Before The Fire“, welches nur via Bandpage zu bestellen ist. Vielleicht wird es auf Dauer mal nötig, ein paar Sachen auszutauschen, um mehr Abwechslung herein zu bringen, doch noch haben die Kracher keine Verschließerscheinungen.

Und die zweite Geheimwaffe hörte ganz schlicht auf den Namen Jay Buchanan, einem Überentwurf eines Frontmannes. Natürlich ist sein Klamottengeschmack schon gewöhnungsbedürftig, diese bis fast unter die Achseln gezogenen Karohosen sind schon sehr strange, aber abwarten, ob das nicht irgendwann trendy ist, bei der Band wundert ohnehin nichts. Ändern tat das ohnehin nichts an der Ausstrahlung, die durch nichts zu entstellen schien, auch nicht, dass er zu Beginn die Haare zusammen hatte. Doch spätestens wenn er sie über seine Koteletten herunter fallen ließ, war beim anderen Geschlecht erhöhter Hormonspiegel angesagt.

Diese Erscheinung unterstützte er mit Bewegungen und Gesten, die ihn völlig eins mit seiner ekstatischen Musik werden ließen. Egal was für eine Stimmungslage seine Mitstreiter anschlugen, er konnte diese sehr extrovertiert darstellen. Dazu warf er sich immer wieder in regelrechte Rockgottposen, während er seine Lieder mit einer Inbrunst vortrug. Wenn er da oben, ganz allein draußen auf dem Steg stand, sich an seinen weit vor sich gestellten Mikroständer hing, dabei im Ausfallschritt eine Fußspitze aufsetzte und jede Note mitfühlte, dann war das unfassbar groß.

Neben seiner alles überstrahlenden Präsenz wirkten seine Kollegen fast klein, doch auch die konnten sich behaupten. Allen voran Scott Holiday, der immer mehr zum Hybrid aus Guy Fawkes und dem in den letzten Tagen wieder öfter in dem Medien auftauchenden Salvadore Dali mutiert. Dieses Mal ganz in schwarz gekleidet legte er viel Effekte über seine Riffs, die simpel und effektiv ins Schwarze trafen und sofort begeistert aufgenommen wurden.

Hinter ihm saß ein Taktgeber, der seine Rythmen genauso zu platzieren wusste, dass sie die Gitarrensalven zu tragen wussten. Mike Miley vereint einen kraftvollen Punch und unglaubliche jazzige Lässigkeit und Ideenvielfalt, wie vielleicht noch Bill Ward ganz früher. Eine Augenweide zu sehen, wie er aus dem Nichts die irrsten Breaks auf sein Kit donnert. Dagegen blieb es der Bartfraktion nur vorbehalten mit dem Viersaiter und den Tasten die geeignete Hintergrundbemalung zu zeichnen.

Doch ihre ganzen Qualitäten spielten sie dann aus, wenn sie gemeinsam die ganz großen Arrangements auspackten. Sie beherrschten die gesamte Klaviatur, egal ob es richtig krachte, unbarmherzig trieb, schwer groovte, fast komplett still wurde oder sich in psychedelische Welten davon stahl. Dabei verließen sie immer wieder die Songstruktur, um sich in lockeren Jams auszutoben, die keine Regen zu kennen schienen.

Vor allem beim zweiten Teil des Titeltracks vom aktuellen Album jonglierten sie nur so mit der Dynamik, auch wenn der Part ob der Spielzeit etwas gekürzt wurde. Wie locker die Band miteinander umging zeigte sich, als Miley bei einem Gitarrensolo kurz vom Riser aufstand, um mit Dave Beste zu plaudern. Daneben stand Todd E. Ögren-Brooks manchmal auf, und ließ sich mit voller Wucht in seine Tasten fallen, bei den RIVAL SONS hat der Wahnsinn einfach Methode.

Jener übertrug sich auch auf das Publikum, welches die entspannte Stimmung in einen Rausch verwandelte. Oft reichte nur das kurze Anspielen eines Riffs, um dieses völlig ausrasten zu lassen. Wenn die Leute dann noch durch den vereinnahmenden Buchanan animiert wurde, konnten schon lange verloren geglaubte Kräfte mobilisiert werden. Auch wenn man das Programm schon kante, man wusste nie, was passiert, diese Formation bleibt unberechenbar, dazu liefern ihre Stücke genug Freiräume, um zu improvisieren. Doch egal in welche Richtung man tendierte, im Prinzip gab es nur ein, die nach vorne. Aktuell die Band der Stunde! (Pfälzer)

Setlist RIVAL SONS:

Hollow Bones Pt. I

Thundering Voices

Electric Man

Secret

Pressure And Time

Tied Up

Where I´ve Been

Belle Starr

Jordan

Tell Me Something

Torture

Open My Eyes

Hollow Bones Pt. II

Keep On Swinging

SAXON (Rock Stage)

Die NWOBHM-Helden waren schon oft genug auf dem Sweden Rock, nur habe ich es nie fertig gebracht, sie mir dort anzuschauen. Einmal spielten sie in dem Jahr in dem meine Wenigkeit vor Ort war, doch ich zog das Programm einer anderen Bühne vor. Nun sollte es endlich soweit sein, die Formation mal außerhalb heimischer Gestaden und des Bang Your Head-Festivals zu erleben. Egal wie oft man sie sieht, wie oft sie ein Festival spielen, die Briten gehen immer.

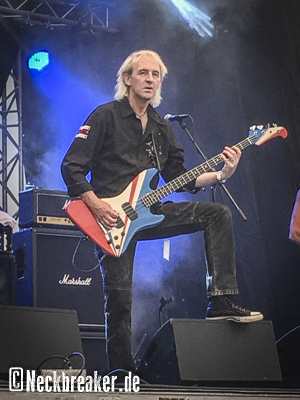

Dementsprechend voll war der Platz vor der zweitgrößten Bühne, wobei die Herren das Publikum während der ersten Songs kaum gesehen haben dürfte. Die Sonne stand bei wolkenfreiem Himmel sehr tief und schien genau unters Bühnendach. Das macht solchen Profis nur wenig aus, zumal ja Biff Byford gewohntermaßen wie ein indianischer Späher Ausschau hielt. Nur beim ewigen Springinsfeld Nibbs Carter musste man immer zittern, damit er nicht mitsamt seinem Langholz in den Fotograben segelte.

Als dieser als junger Heißsporn zur Truppe stieß, war diese Energieleistung auf der Bühne normal, doch fast dreißig Jahre später hat er nichts von seinem Enthusiasmus eingebüßt. Er verpasste SAXON nach ihren poppigen Ausflügen seinerzeit den nötigen Kick, welcher ihren heutigen Ruf begründete. Der Titelsong des 90er Albums, bei Carter seinen Einstand feierte wurde auch recht früh gebracht. Zuvor setzte der Fünfer aber auf neues und bevorzugt schnelles Material, um gleich den Level auf Anschlag zu drehen. Das gelang ihm auch, so dass sie die Menge von Beginn an hinter sich hatten, die erste Reihe bangte schön synchron um die Wette, was die Kameras sehr gut auf den Leinwänden zeigten.

Auch das Gitarrengespann hatte wieder den Spaß in den Backen, zwischen denen ein fettes Grinsen saß. Diese Spielfreude ist auch nach so vielen Shows noch ansteckend, Scarratt und Quinn hauten die Riffs nur so in die Menge und warfen sich die Soli gegenseitig zu. Und hinter ihnen arbeite das ewige Stehaufmännchen unermüdlich an den Kesseln. Keine Ahnung wie oft Nigel Glockler schon wegen gesundheitlichen Gründen raus war, doch seine Mitstreiter hielten stets zu ihm. Nur mit ihm hat SAXON das ideale Rückgrat, um mit so einer Macht nach vorne zu schieben.

Darüber hinaus wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt, denn die Produktion war riesig, da standen die eigenen Headliner-Gigs weit hinten an. Zwei Reihen Marshall-Türme wurden für die amtliche Lautstärke auf die Rampen gehievt, was eine imposante Kulisse bildete. Das ist natürlich auch ein Vorteil langer Spielzeiten, dass man zwei Stunden Zeit hat, um aufzubauen, während die Zuschauer woanders unterhalten wurden. Licht gab es ebenso satt, die beweglichen Rigs wurden beiseite gedreht, so dass der Adler landen konnte.

Der dazugehörige Song stand nicht konkret auf dem Plan, sondern wurde als Auswahlvorschlag vorgegeben. Da es kein eindeutiges Votum gab, wurden am Ende beide Stücke gespielt, wobei mich der Verdacht beschleicht, dass beim „Innocence Is No Excuse“-Tune der selbe Fan, wie in Saarbrücken über Gebühr nachgeholfen hat. Dabei war es ohnehin egal, was gerade gezockt wurde, es wurde abgefeiert, weil es die Band verstand, selbst die Gassenhauer nie langweilig werden zu lassen.

So ging es quer durch die eigenen Geschichte, wobei wie gehabt die „Holy Trinity“, jene drei Scheiben, mit denen SAXON 80/81 die Metalwelt aus den Angeln hoben, am meisten bedacht wurde. Dass dem guten Biff die Setlist ziemlich egal ist, ist ja allgemein bekannt, aber dass er bei der Spielzeit kein Ende findet, ist eher ungewohnt. So hatte man am Ende noch zwei Songs, während nebenan TREAT schon loslegen wollten, doch die wurden nach dem Willen des Herrn noch gespielt. Wer würde es auch wagen, die graue Eminenz von der Bühne zu verweisen. So ging die Party noch ein bisschen länger, was allen Anwesenden nur zu gut gefiel. (Pfälzer)

Setlist SAXON:

Battering Ram

Let Me Feel Your Power

Sacrifice

Motorcycle Man

Power And The Glory

Solid Ball Of Rock

And The Bands Played On

20.000 Feet

Dallas 1 PM

Broken Heroes

The Eagle Has Landed

747 (Strangers In The Night)

Strong Arm Of The Law

Heavy Metal Thunder

Princess Of The Night

-------------------------------------

Wheels Of Steel

Crusader

Denim & Leather

TREAT (4Sound Stage)

Zum Abschluss sollte es nochmal ein echtes Highlight für meinen Geschmack geben, deshalb mobilisierte ich meine letzten Kräfte um bei TREAT nochmal alles zu geben (um mir dann am nächsten Tag von einem schwedischen Freund sagen zu lassen „omg how can anyone want to miss IN FLAMES? German people!“ – Nun, die Sets überlappten sich nun mal) Erst einmal musste ich mich aber über das merkwürdigste Publikum des ganzen Festivals aufregen, zumindest rings um mich herum. Rechts von mir stand eine Gruppe von drei Personen, die eindeutig zusammengehörte, und die zu dritt das gesamte Konzert mit je einer kleinen Digitalkamera von der ersten bis zur letzten Note filmte, und ansonsten keinerlei Miene verzog oder Tanzbein schwang. Links von mir: Ein extrem schlechtgelauntes Paar, welches sich das ganze Konzert über böse Blicke zuwarf. Und hinter mir ein extrem junges Paar, bei dem sich der Halbstarke die ganze Zeit des Konzertes mit ach so lustigen Sprüchen (nämlich gar nicht!) vor ihr beweisen musste. Extrem nervige Angelegenheit, vor allem wenn man selbst so richtig Bock auf die Band hat.

Und die alten Haudegen enttäuschten nicht und zeigten a) dass sie es einfach können und b) dass sie verdammt viel Spaß dabei haben. Insbesondere Anders Wikström (Gitarre) und Bassist Pontus Egberg, der 2016 zu der Band stieß, hatten eine enorme Bühnenpräsenz, während Patrick Appelgren (Keys) das Lächeln nicht aus dem Gesicht wich. Natürlich spielte das Quintett seine größten Hits, und davon wurden seit den 1980er Jahren ja auch so einige an den Start gebracht. Die markante Stimme von Sänger Robert Emlund ist ja so eine, die noch Tage nach dem Live-Genuss im Gehörgang wohlig nachklingt. Mit den melodischen Beats und straight forward Riffs geht sie eine gefällige Symbiose ein.

Die Band wurde zu Recht vom Publikum (also außer diesen komischen Menschen um mich herum) gefeiert – und genoss dies sichtlich. Die Pyros waren sicherlich mickrig im Vergleich mit denen auf der Hauptbühne, aber die Bühne war ja auch kleiner – und die Fans sprangen, sangen und gaben einfach alles, egal ob beim härteren „Roar“ oder dem sanfteren „World Of Promises“. Und der Geist aus Graceland – dessen Anwesenheit konnte glaube ich jede und jeder der Anwesenden deutlich spüren.

Zum Abschluss holten sich die fünf Musiker am Bühnenrand den verdienten Applaus ihrer Fans ab und ließen sich noch einige Minuten lang feiern - und dies völlig zu Recht. Ein würdiger und absolut angemessener Abschluss eines Festivals, welches sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird. (Manu)

Setlist TREAT

Ghost Of Graceland

Ready For The Taking

Papertiger

Sole Survivor

You're The One I want

Take Me On Your Wings

Best Of Me

Dancing On the Edge

Outlaw

World of Promises

Roar

Get You On the Run

Conspiracy

Skies Of Mongolia

(Foto: Manu)

IN FLAMES (Festival Stage)

Nicht wenige alte Fans sind mittlerweile der Meinung, dass bei den einstigen Todesblei-Helden eine Namensänderung angebracht wäre. Natürlich kann man darüber fabulieren, ob eine Band ohne Gründungsmitglieder noch Sinn macht und wie sehr man sich mit dem modernen Metalgebräu von den Ursprüngen entfernt hat. Bei dem Auftritt bekamen all diese Kritiker Wasser auf die Mühlen, denn zwei weitere Dinge waren zu beobachten, die massive Einschnitte bedeuten.

Man wollte seinen Augen kaum trauen, denn da stand tatsächlich ein Keyboarder auf der Bühne, und das noch auf einem Riser, gleichberechtigt mit Drummer Joe Rickard. Dazu hatte er eine Burg an Tasteninstrumenten um sich aufgebaut, wie man es von Jim Gilmour oder Rick Wakeman her kennt. Nachdem der Schock erstmal verdaut war, und man sich auf das Feuerwerk freute, ging der ungewohnt ruhige Opener „Wallflower“ ohne auch nur einen Schuss vorüber.

Und tatsächlich sollte dies bis zum Ende des Gigs so bleiben, warum nicht wenige über die Verwendung des Terminus „In Light“ witzelten. Dabei sparten IN FLAMES in dem Feld mit purer Kraft, obwohl sie wie in den letzten Jahren sehr viel auf Effekte setzen. Diese zeigten die Musiker meist nur im, obendrein spärlichen Gegenlicht, was die Fotographen zur Verzweiflung getrieben haben dürfte. Als Betrachter musste man aber zugeben, dass das aus einiger Entfernung schon eine tolle Atmosphäre erzeugte, was die Lichter da zauberten. Zusammen mit der neueren Ausrichtung wirkte das Gesamtbild sehr stimmig und auf seine Art mächtig, ob das noch die selbe Band ist, muss jeder für sich ausmachen.

Die Saitenfraktion war sehr umtriebig, vor allem Niclas Englin scheint seine Rolle zu genießen, er war mit viel Elan dabei und ließ seine Matte kreisen. Mangels Haarpracht bei den anderen gibt es heutzutage natürlich kein Aufreihen an vorderster Front mehr, bei der die Köpfe einst synchron abgeschraubt wurden. Stattdessen setzten die Gitarristen und Livebassist Bryce Paul auf lange Ausflüge hinaus auf den großen Steg, wo sie oft gemeinsam standen, und auch Kontakt zu den Fans suchten. Doch auch auf ihren angestammten Plätzen war ihnen die Freude über den großen Publikumszuspruch anzusehen, Björn Gelotte grinste unentwegt.

Und die Menge ging richtig mit, selbst das neuere Material wurde komplett abgefeiert, wobei das nicht zwingend am Anfang stand. Das Alter des jeweiligen Albums war auch kein Indiz dafür, wie viele Stücke davon gespielt wurden, es gab eine bunte Mischung, von jeder Scheibe seit „Clayman“ war etwas dabei. Beim Block mit den ganz großen Hits der Vergangenheit gab es sogar zwei Titel von „The Jester´s Race“.

Diese gefielen der Old School-Fraktion, doch die meisten Reaktionen evozierten das getragene „Come Clarity“ und natürlich „Cloud Connected“. Gerade der Hüpfalarm bei „Only For The Weak“ war wieder großartig anzusehen, wenn alles kollektiv auf und nieder ging. „The Truth“ eignete sich dann für die ganz großen Publikumschöre, ebenso wie „Deliver Us“, wobei ich von „Sounds Of A Playground Fading“ gerne mal den Titelsong gehört hätte.

Doch irgendwie war es Anders Fridén, der dem ganzen einen seltsamen Beigeschmack gab. Stimmlich war er absolut auf der Höhe, doch sein Auftreten war mehr als merkwürdig, nicht nur weil er zu Beginn mit Käppi und Regenjacke eher wie ein Mitglied von EMMURE aussah. Der sonst so kommunikative und aufmerksame Sänger stand meist nur da und überließ seinen Mitmusikern das Feld. Irgendwie hatte man das Gefühl, der Mann hat einen Rückfall in alte Zeiten erlitten, als er öfter mal schwer betrunken Shows bestritt.

Erst bei „Here Until Forever“ trat er nach vorne und hielt eine lange Ansprache, und verblieb den ganzen Song dort, wenn auch ohne viel Bewegung. Die zeigten die Anhänger umso mehr, vor alle, als am Ende mit „Take This Life“ noch einmal richtig die Post abging. Leider bekam Sölvesborg keine Zugabe mehr, die Musiker verabschiedeten sich lange, wobei „Black Hole Sun“ von SOUNDGARDEN vom Band lief. Am Ende eines überragenden Festivals ein guter Auftritt, der Spaß machte, aber auch einige Fragen aufwarf. (Pfälzer)